发布日期:

成本3分钱的吸管就能治理盐碱地? 低成本“黑科技”来了

文章字数:1165

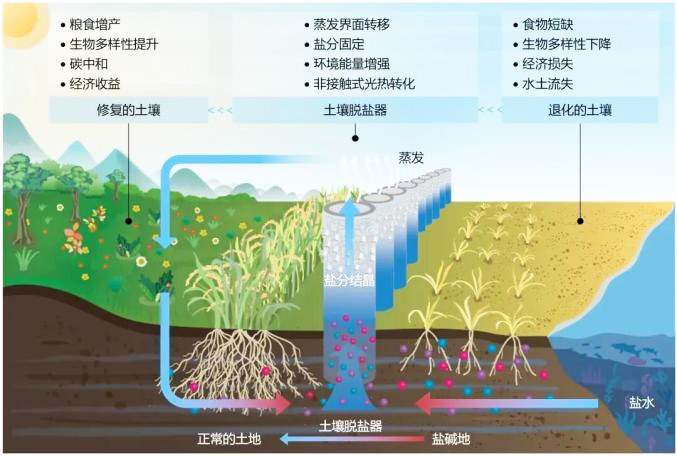

利用咸水作为“工作介质”抽取土壤盐分示意图。

利用咸水作为“工作介质”抽取土壤盐分示意图。 一根吸管就能治理好盐碱地?

这可不是天方夜谭。最近,武汉大学邓红兵、陈朝吉教授团队,真就用一根小小的吸管,为盐碱地治理这个大难题带来了新突破。若这项技术能推广开来,对我国治理15亿亩盐碱地而言,无疑能提供极大助力!

首先要说明的是,这并非普通吸管,而是武汉大学团队耗时两年研发的“神奇”吸管,其官方名称为非接触式太阳能界面蒸发土壤脱盐器。

它的用法格外简单:将包裹了滤纸的吸管插进覆有黑色地膜的盐碱地,它就像海绵般吸走土壤中的盐分;再经阳光照射,水分蒸发后,盐分便留在管壁上,如同结了一层白霜,盐碱地就这样被“治愈”了。

这背后是什么原理呢?

该装置由包裹滤纸的吸管与黑色地膜组成。其中,黑色地膜如同光热层,能将太阳光转化为10微米的红外辐射,专门为下方的吸管“供能”,相当于给整个装置装上了“太阳能小马达”;吸管外包裹的随机纤维滤纸则是蒸发层,它通过“毛细作用”,将盐碱地中的盐水“吸”进吸管内部。

关键亮点来了!这层滤纸不仅能吸水,还能“拦盐”。滤纸上的随机纤维内部结构杂乱缠绕,相当于给盐分设置了一道道“小关卡”,让盐分在其中移动速度变慢、难度增加——这正是专家所说的滤纸“降低盐分扩散系数”的原理。再加上吸管呈细长柱状,盐分要从土壤中顺着吸管向上“移动”,需经过一段很长的路径。因此,当吸管内的水分最终蒸发时,盐分只能被“甩”在身后,乖乖附着在吸管表面,形成肉眼可见的盐颗粒。

听到这里,您或许会觉得这“黑科技”肯定成本高、难量产?事实恰恰相反!团队从研发初期就主打“接地气”,设计原则明确为“简单、经济、高效”:其主要材料是秸秆、稻壳、木屑等常见农林废弃物,单根成本仅3分钱;制造工艺与普通吸管类似,每分钟可生产300根,完全无需担心量产问题。

回想过去,传统治理盐碱地多采用土壤淋洗法——用大量淡水冲洗土壤中的盐分。这种方法不仅周期长、水资源浪费严重,更关键的是,盐碱地集中区域往往正是淡水匮乏之地。而武汉大学团队的新方法,完全无需争夺淡水,直接使用当地富余的咸水即可;且全过程不产生高盐废水,盐分最终以固体晶体形式回收,真正实现了“零废水、零淡水”治理。试验数据显示,在直接使用盐水的条件下,土壤盐分从11.04毫克/克降至0.95毫克/克,降幅达93%,与淡水修复效果无明显差异,完全能满足小麦生长需求。

成本低、制作简单、生产效率高,这些优势让“神奇吸管”在推广层面极具潜力,应用前景十分值得期待!团队依据联合国粮农组织的数据测算,若该技术在全球推广,仅提升小麦产量这一项,每年就能多收获780万吨粮食,可多养活2000万人;在我国,小麦产量预计也能提升2.18%。

目前,在青岛的盐碱滩上,第一批“神奇吸管”已正式“上岗”。我们期待,这根小吸管能以科技力量赋能农业,让更多盐碱地蜕变为沃野良田,让中国人的饭碗端得更稳、更牢!

(据《农民日报》)