发布日期:

陕西澄城:让非遗在新时代绽放新光彩

文章字数:1722

通讯员 石喜莲 农业科技报·中国农科新闻网记者 陈小文

近年来,陕西省澄城县坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的工作方针,积极挖掘整理文化遗产资源,精心策划文化传承活动,加快推进非遗产业创新发展,让古老的非遗在新时代绽放出了新光彩。

深化普查建档

夯实非遗保护基础工作

澄城县致力于建立完善的“国家—省—市—县”四级非遗名录体系,深入开展系统性普查挖掘工作。通过不懈努力,累计编印《澄城县非物质文化遗产名录图典》《尧头陶瓷》《澄城刺绣》等图文典籍,全面细致地记录了非遗项目的历史渊源、技艺特点和传承脉络,为非遗保护留下了珍贵的文字与图像资料。

在数字化时代,澄城县紧跟潮流,完成省级以上非遗数据库录入任务。采集整理各级非遗项目及传承人资料2000余份、文字资料30余篇,登记民间艺术人才2500余人、非遗从业人员2000余人,并设立非遗工坊、传习基地14家。这一系列举措,实现了非遗资源“数字化存档、可视化呈现、活态化传承”,让非遗在现代科技的助力下得以更好地保存与传播。

强化队伍培育

筑牢非遗传承人才根基

人才是非遗传承的关键。澄城县实施“非遗传承人梯队建设工程”,积极开展国家、省市和县级非遗项目及传承人申报工作。2025年3月,庄头醍醐秧歌、澄城三八席、韦庄凉粉制作技艺入选第七批市级非遗名录,进一步充实了非遗项目库。

为鼓励传承人创作出更多精品,澄城县积极支持他们开展创作活动。澄城面花、水盆羊肉亮相“中国—中亚峰会”,其中面花作品“松鹤延年”“蛇盘兔”作为国礼赠予外国元首;澄城刺绣受邀参加马来西亚“文化陕西”旅游推介会。这些走出国门、走向国际舞台的非遗作品,不仅提升了澄城非遗的国际影响力,也为传承人提供了更广阔的展示平台,激励着更多人投身非遗传承事业。

创新传承模式

激活非遗活态传承动能

为让非遗真正“活”起来,澄城县积极探索“非遗+校园”“非遗+乡村”等多元传承路径。在全县8所中小学幼儿园开设陶瓷、刺绣、面花、剪纸等非遗课程,通过社团课、手工课等形式让孩子们从小接触非遗,将“学非遗、用非遗”融入日常学习生活。累计开展“非遗进校园”活动200余次,培育了一大批对非遗充满热爱的青少年传承群体,为非遗传承注入了新鲜血液。

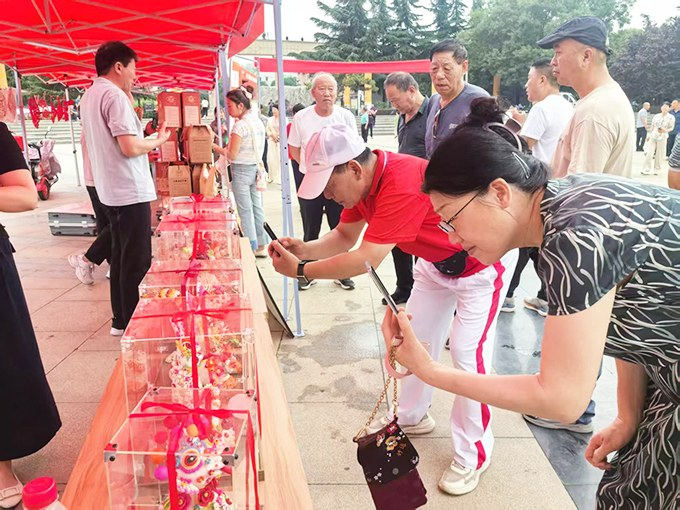

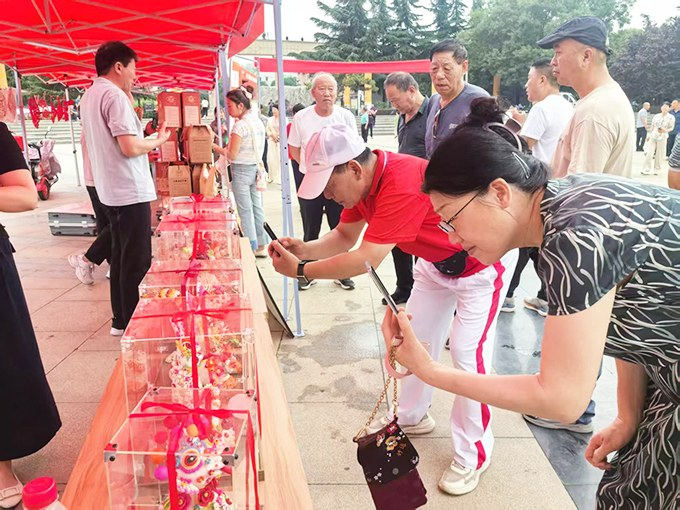

同时,澄城县还举办“非遗赶大集”“非遗助力乡村振兴”等品牌活动,开展尧头陶瓷传承人技艺大赛、面花技能大赛,以及“云游非遗魅力澄城”线上摄影展、知识讲座等活动。通过“线上+线下”相结合的立体传播矩阵,年均吸引参与群众超2万人次。这些丰富多彩的活动,让非遗走进了乡村、走进了群众生活,让更多人了解非遗、喜爱非遗,形成了良好的非遗传承氛围。

加强宣传推广

营造全民保护浓厚氛围

澄城县依托主流媒体与新媒体平台,构建起全方位的宣传格局。澄城面花、壶山香麦子泡制作技艺等先后登上央视《朝闻天下》《百科探秘》《远方的家》栏目,《古镇窑火》宣传片在央视播出,形成了全国性影响力;中国手艺网专题报道澄城刺绣,非遗项目参与电影《柳青》拍摄,传承人王春莉接受《工人日报》直播采访,国家公共文化云平台展播《澄城尧头陶瓷烧制技艺赏析》等专题片,累计曝光量超5万人次。

通过这些广泛而深入的宣传,澄城非遗的知名度和美誉度不断提升,越来越多的人了解到澄城丰富的非遗资源,全民保护非遗的意识逐渐增强,为非遗保护传承营造了浓厚的社会氛围。

推动产业升级

释放非遗经济社会价值

澄城县创新“龙头企业+合作社+非遗工坊+传习基地+家庭作坊”发展模式,促进非遗与现代产业深度融合。在传统工艺焕新方面,尧头陶瓷、澄城刺绣等项目融入时尚设计元素,开发出窑变梅瓶、龙凤枣山等文创产品200余种,陕西润昌德瓷业、匠心艺品等企业年产值突破千万元,不仅传承了非遗技艺,还创造了可观的经济效益。

在美食产业方面,澄城水盆羊肉、旋面、麦子泡等非遗美食走上标准化、连锁化发展道路,成为县域餐饮经济的支柱,带动就业超3000人。这些非遗美食不仅满足了人们的味蕾,也成为澄城对外宣传的一张亮丽名片,推动了当地经济发展。

澄城县在非遗保护传承方面取得的显著成效,是对传统文化的尊重与传承,也是对新时代发展需求的积极回应。未来,澄城县将继续努力,不断探索创新,让非遗在新时代绽放出更加绚烂的光彩,为传承中华优秀传统文化、推动地方经济社会发展作出更大贡献。

近年来,陕西省澄城县坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的工作方针,积极挖掘整理文化遗产资源,精心策划文化传承活动,加快推进非遗产业创新发展,让古老的非遗在新时代绽放出了新光彩。

深化普查建档

夯实非遗保护基础工作

澄城县致力于建立完善的“国家—省—市—县”四级非遗名录体系,深入开展系统性普查挖掘工作。通过不懈努力,累计编印《澄城县非物质文化遗产名录图典》《尧头陶瓷》《澄城刺绣》等图文典籍,全面细致地记录了非遗项目的历史渊源、技艺特点和传承脉络,为非遗保护留下了珍贵的文字与图像资料。

在数字化时代,澄城县紧跟潮流,完成省级以上非遗数据库录入任务。采集整理各级非遗项目及传承人资料2000余份、文字资料30余篇,登记民间艺术人才2500余人、非遗从业人员2000余人,并设立非遗工坊、传习基地14家。这一系列举措,实现了非遗资源“数字化存档、可视化呈现、活态化传承”,让非遗在现代科技的助力下得以更好地保存与传播。

强化队伍培育

筑牢非遗传承人才根基

人才是非遗传承的关键。澄城县实施“非遗传承人梯队建设工程”,积极开展国家、省市和县级非遗项目及传承人申报工作。2025年3月,庄头醍醐秧歌、澄城三八席、韦庄凉粉制作技艺入选第七批市级非遗名录,进一步充实了非遗项目库。

为鼓励传承人创作出更多精品,澄城县积极支持他们开展创作活动。澄城面花、水盆羊肉亮相“中国—中亚峰会”,其中面花作品“松鹤延年”“蛇盘兔”作为国礼赠予外国元首;澄城刺绣受邀参加马来西亚“文化陕西”旅游推介会。这些走出国门、走向国际舞台的非遗作品,不仅提升了澄城非遗的国际影响力,也为传承人提供了更广阔的展示平台,激励着更多人投身非遗传承事业。

创新传承模式

激活非遗活态传承动能

为让非遗真正“活”起来,澄城县积极探索“非遗+校园”“非遗+乡村”等多元传承路径。在全县8所中小学幼儿园开设陶瓷、刺绣、面花、剪纸等非遗课程,通过社团课、手工课等形式让孩子们从小接触非遗,将“学非遗、用非遗”融入日常学习生活。累计开展“非遗进校园”活动200余次,培育了一大批对非遗充满热爱的青少年传承群体,为非遗传承注入了新鲜血液。

同时,澄城县还举办“非遗赶大集”“非遗助力乡村振兴”等品牌活动,开展尧头陶瓷传承人技艺大赛、面花技能大赛,以及“云游非遗魅力澄城”线上摄影展、知识讲座等活动。通过“线上+线下”相结合的立体传播矩阵,年均吸引参与群众超2万人次。这些丰富多彩的活动,让非遗走进了乡村、走进了群众生活,让更多人了解非遗、喜爱非遗,形成了良好的非遗传承氛围。

加强宣传推广

营造全民保护浓厚氛围

澄城县依托主流媒体与新媒体平台,构建起全方位的宣传格局。澄城面花、壶山香麦子泡制作技艺等先后登上央视《朝闻天下》《百科探秘》《远方的家》栏目,《古镇窑火》宣传片在央视播出,形成了全国性影响力;中国手艺网专题报道澄城刺绣,非遗项目参与电影《柳青》拍摄,传承人王春莉接受《工人日报》直播采访,国家公共文化云平台展播《澄城尧头陶瓷烧制技艺赏析》等专题片,累计曝光量超5万人次。

通过这些广泛而深入的宣传,澄城非遗的知名度和美誉度不断提升,越来越多的人了解到澄城丰富的非遗资源,全民保护非遗的意识逐渐增强,为非遗保护传承营造了浓厚的社会氛围。

推动产业升级

释放非遗经济社会价值

澄城县创新“龙头企业+合作社+非遗工坊+传习基地+家庭作坊”发展模式,促进非遗与现代产业深度融合。在传统工艺焕新方面,尧头陶瓷、澄城刺绣等项目融入时尚设计元素,开发出窑变梅瓶、龙凤枣山等文创产品200余种,陕西润昌德瓷业、匠心艺品等企业年产值突破千万元,不仅传承了非遗技艺,还创造了可观的经济效益。

在美食产业方面,澄城水盆羊肉、旋面、麦子泡等非遗美食走上标准化、连锁化发展道路,成为县域餐饮经济的支柱,带动就业超3000人。这些非遗美食不仅满足了人们的味蕾,也成为澄城对外宣传的一张亮丽名片,推动了当地经济发展。

澄城县在非遗保护传承方面取得的显著成效,是对传统文化的尊重与传承,也是对新时代发展需求的积极回应。未来,澄城县将继续努力,不断探索创新,让非遗在新时代绽放出更加绚烂的光彩,为传承中华优秀传统文化、推动地方经济社会发展作出更大贡献。